製糸業の記憶

繭から糸を引き出して生糸をつくることを製糸または繰糸(そうし)といいます。農家が繭をつくり、その繭から製糸業者が生糸をつくり、織物業者が絹糸にして絹織物をつくります。今回は製糸業について書いてみます。

いずれの製糸工場も建物は古い木造づくりですが、チリひとつ落ちていないほど掃除が行きとどいています。ズラリとならんだ繰糸機(繭から糸を引く機械)は 磨きこまれて鈍い光を放っています。長年にわたって生糸づくりに打ち込んできた歴史と伝統を感じさせます。工場で働いていた老人の話しでは 『製糸工場では 技術に応じて給金に差はあったが それが女工さんの励みになっていた。それに工場で働くと、お茶やお花、習字に裁縫、礼儀作法などを教えてもらえるので、希望する人は多かった。夕方になると 若い衆らが仕事帰りに工場前に集まって、女工さんたちが家路につくのを眺めていた。楽しそうに品定めをしておったわ』

製糸工場といえば映画の「ああ野麦峠」が有名ですが、時代的に変わらないのにずいぶん待遇がちがいます。「四国では雪がないから冬でも畑仕事があって、工場では腕のいい女性を集めるのに苦労した」といいます。

そんな製糸工場ですが、いまでは数社を残すだけになりました。平成元年でも129社あって3千人の技術者が働いていましたが、平成 6年の生糸価格の暴落によってほとんどの工場がつぶれたのです。 繭の販売先を失った養蚕農家は あとを追うようにやめていきました。やめざるを得なかったのです。そして明治から続いてきた養蚕や製糸といった産業が日本からほぼ消滅したのです。

製糸業の歴史をふりかえると、明治 5年に群馬県の富岡(とみおか) に製糸場ができるまでは 個々の農家が繭から糸を繰っていました。座繰製糸(ざぐりせいし)といわれる方法で、読んで字のごとく、人が座ったまま お湯に浸けた繭から糸を繰りながら 枠に巻きとるのです。

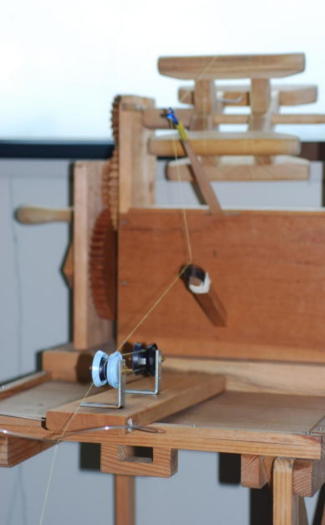

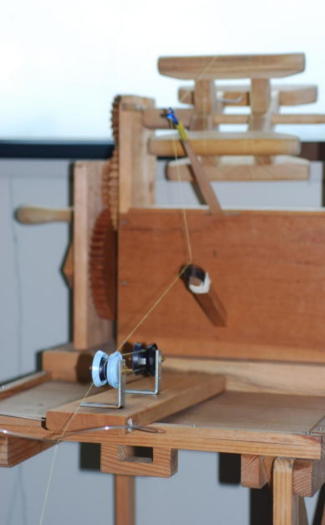

座繰機 ボールにはお湯と煮た繭があり、繭の糸を引き出して一本に集め、右の繰枠に巻き取っていきます

座繰り(ざぐり)の『座』には歯車の意味もあり、4つの歯車を使ってできた糸繰器(いとくりき)を使ったので 座繰りと呼ばれたともいわれます。

左は座繰機です。複数の繭から糸を引き出して一本にしています。その途中で撚りがかかるようになっています。糸をあわせる部分には馬の毛を使っています。右は座繰機でできた生糸です。

明治になって海外との貿易が盛んになると 生糸の需要が急増し、農家の座繰製糸では輸出する量や質を満たせなくなります。国はフランスから最新式の繰糸機と技術者を迎え入れて富岡製糸場を作り、それを手本にした製糸工場が全国に広まっていったのです。

実際に日本の生糸が海外で高い評価を受けるようになったのは、大正時代に多条繰糸機(たじょうそうしき)が開発されてからのこと。この繰糸機は糸を繰るスピードがゆっくりなので生産効率は低いものの品質のよい生糸がつくれました。 昭和50年代になると高性能な自動繰糸機が開発されて、高速かつ全自動で繭から生糸を繰れるようになり、熟練した職人がいなくても大量生産ができるようになりました。でもその機械さえあれば、技術がなくても賃金が安い外国で生糸が作れるので、国内の製糸業は外国からの輸入生糸に苦しむことになります。そしてこれが遠因となって製糸業の体力は衰えて平成6年の価格暴落を迎えたのです。

現在、国内に残る数社のうちのひとつが愛媛県にあり、そこでは多条繰糸機で製糸しています。その工程を簡単に説明します。

まず、繭を煮てやわらかくするのですが繭の中と外とでは糸の吸水程度がちがうので、蒸気で加熱してから低い温度の湯にひたします。すると繭の中の蒸気が水にかわって陰圧になり繭の中へお湯が浸みこみます。そして再び高温の蒸気にあてると繭は均等にやわらかくなって糸を繰る準備ができます。

自宅でこれをする場合には、鍋に7分目の水と繭を入れ上から金網のような物でおさえて繭を水の中に沈めます。沸騰させて5分ほど煮立ったら弱火にして水をつぎ足し湯温を下げ、その後もう一度沸騰させます。

蒸気式の煮繭装置

繭が煮えたら繰糸にうつります。機械での繰糸では、8~10粒の繭を湯に浮かべて糸を引きだしながら一本にまとめ 回転する繰枠に巻きとっていきます。途中で糸が切れたときには、切れた繭からふたたび糸を引きだしてつなげます。つなげると言っても結ぶのではなく 糸を絡みつかせるのです。これを自動繰糸機ではすべて機械が行うので人がいりません。

自宅で糸を繰る際には、歯ブラシで繭の表面を軽くこすると糸がほぐれます。それを手繰(たぐ)れば糸口を引きだせます。10粒ほどの繭の糸を束ねて引き出していきます。繭の糸は1300㍍もあるので何か枠のようなものに巻き取るとよいでしょう。

多条繰糸機 機械の奥の細長い浴槽に10粒ほどの繭が浮かんでいますが、それぞれの繭の糸を繰りながら一本にして上部の小さな車輪を合わせたような器具の間を通して上の水色の繰枠に巻き取ります。手前の浴槽で50~60個の浮かんでいる繭は次に糸を繰るために用意しているもの。小型の箒がついたものは、繭の表面をこすって糸口をだすための装置です。

繰枠に巻き取られた生糸

愛媛県野村町のシルク博物館では、繭を熱風で乾燥せずに冷蔵庫で保管しています。冷蔵した繭から生糸を繰ることを生繰り(なまぐり)といいます。 繭の糸は糊状のセリシンでおおわれているため、熱風にあたると蛋白質が変性してしまいます。生繰りではそのセリシンを変成させずに生糸にできるので、微妙な色でもきれいに染まります。このため美術工芸的な織物や染色家の方々からは一定の要望があって生糸づくりを続けているのです。

冷蔵保存している春の繭

繰糸機でできた生糸を大枠にまきとって乾燥させる揚返の様子

揚返(あげかえし)後の生糸の水分率を安定させているところ

揚返を終えた生糸の束を綛(かせ 208㌘)といい、24の綛を束ねて1括(かつ 約5㌔)と

して出荷します。

繭から糸を引き出して生糸をつくることを製糸または繰糸(そうし)といいます。農家が繭をつくり、その繭から製糸業者が生糸をつくり、織物業者が絹糸にして絹織物をつくります。今回は製糸業について書いてみます。

いずれの製糸工場も建物は古い木造づくりですが、チリひとつ落ちていないほど掃除が行きとどいています。ズラリとならんだ繰糸機(繭から糸を引く機械)は 磨きこまれて鈍い光を放っています。長年にわたって生糸づくりに打ち込んできた歴史と伝統を感じさせます。工場で働いていた老人の話しでは 『製糸工場では 技術に応じて給金に差はあったが それが女工さんの励みになっていた。それに工場で働くと、お茶やお花、習字に裁縫、礼儀作法などを教えてもらえるので、希望する人は多かった。夕方になると 若い衆らが仕事帰りに工場前に集まって、女工さんたちが家路につくのを眺めていた。楽しそうに品定めをしておったわ』

製糸工場といえば映画の「ああ野麦峠」が有名ですが、時代的に変わらないのにずいぶん待遇がちがいます。「四国では雪がないから冬でも畑仕事があって、工場では腕のいい女性を集めるのに苦労した」といいます。

そんな製糸工場ですが、いまでは数社を残すだけになりました。平成元年でも129社あって3千人の技術者が働いていましたが、平成 6年の生糸価格の暴落によってほとんどの工場がつぶれたのです。 繭の販売先を失った養蚕農家は あとを追うようにやめていきました。やめざるを得なかったのです。そして明治から続いてきた養蚕や製糸といった産業が日本からほぼ消滅したのです。

製糸業の歴史をふりかえると、明治 5年に群馬県の富岡(とみおか) に製糸場ができるまでは 個々の農家が繭から糸を繰っていました。座繰製糸(ざぐりせいし)といわれる方法で、読んで字のごとく、人が座ったまま お湯に浸けた繭から糸を繰りながら 枠に巻きとるのです。

座繰機 ボールにはお湯と煮た繭があり、繭の糸を引き出して一本に集め、右の繰枠に巻き取っていきます

座繰り(ざぐり)の『座』には歯車の意味もあり、4つの歯車を使ってできた糸繰器(いとくりき)を使ったので 座繰りと呼ばれたともいわれます。

左は座繰機です。複数の繭から糸を引き出して一本にしています。その途中で撚りがかかるようになっています。糸をあわせる部分には馬の毛を使っています。右は座繰機でできた生糸です。

明治になって海外との貿易が盛んになると 生糸の需要が急増し、農家の座繰製糸では輸出する量や質を満たせなくなります。国はフランスから最新式の繰糸機と技術者を迎え入れて富岡製糸場を作り、それを手本にした製糸工場が全国に広まっていったのです。

実際に日本の生糸が海外で高い評価を受けるようになったのは、大正時代に多条繰糸機(たじょうそうしき)が開発されてからのこと。この繰糸機は糸を繰るスピードがゆっくりなので生産効率は低いものの品質のよい生糸がつくれました。 昭和50年代になると高性能な自動繰糸機が開発されて、高速かつ全自動で繭から生糸を繰れるようになり、熟練した職人がいなくても大量生産ができるようになりました。でもその機械さえあれば、技術がなくても賃金が安い外国で生糸が作れるので、国内の製糸業は外国からの輸入生糸に苦しむことになります。そしてこれが遠因となって製糸業の体力は衰えて平成6年の価格暴落を迎えたのです。

現在、国内に残る数社のうちのひとつが愛媛県にあり、そこでは多条繰糸機で製糸しています。その工程を簡単に説明します。

まず、繭を煮てやわらかくするのですが繭の中と外とでは糸の吸水程度がちがうので、蒸気で加熱してから低い温度の湯にひたします。すると繭の中の蒸気が水にかわって陰圧になり繭の中へお湯が浸みこみます。そして再び高温の蒸気にあてると繭は均等にやわらかくなって糸を繰る準備ができます。

自宅でこれをする場合には、鍋に7分目の水と繭を入れ上から金網のような物でおさえて繭を水の中に沈めます。沸騰させて5分ほど煮立ったら弱火にして水をつぎ足し湯温を下げ、その後もう一度沸騰させます。

蒸気式の煮繭装置

繭が煮えたら繰糸にうつります。機械での繰糸では、8~10粒の繭を湯に浮かべて糸を引きだしながら一本にまとめ 回転する繰枠に巻きとっていきます。途中で糸が切れたときには、切れた繭からふたたび糸を引きだしてつなげます。つなげると言っても結ぶのではなく 糸を絡みつかせるのです。これを自動繰糸機ではすべて機械が行うので人がいりません。

自宅で糸を繰る際には、歯ブラシで繭の表面を軽くこすると糸がほぐれます。それを手繰(たぐ)れば糸口を引きだせます。10粒ほどの繭の糸を束ねて引き出していきます。繭の糸は1300㍍もあるので何か枠のようなものに巻き取るとよいでしょう。

多条繰糸機 機械の奥の細長い浴槽に10粒ほどの繭が浮かんでいますが、それぞれの繭の糸を繰りながら一本にして上部の小さな車輪を合わせたような器具の間を通して上の水色の繰枠に巻き取ります。手前の浴槽で50~60個の浮かんでいる繭は次に糸を繰るために用意しているもの。小型の箒がついたものは、繭の表面をこすって糸口をだすための装置です。

繰枠に巻き取られた生糸

愛媛県野村町のシルク博物館では、繭を熱風で乾燥せずに冷蔵庫で保管しています。冷蔵した繭から生糸を繰ることを生繰り(なまぐり)といいます。 繭の糸は糊状のセリシンでおおわれているため、熱風にあたると蛋白質が変性してしまいます。生繰りではそのセリシンを変成させずに生糸にできるので、微妙な色でもきれいに染まります。このため美術工芸的な織物や染色家の方々からは一定の要望があって生糸づくりを続けているのです。

冷蔵保存している春の繭

繰糸機でできた生糸を大枠にまきとって乾燥させる揚返の様子

揚返(あげかえし)後の生糸の水分率を安定させているところ

揚返を終えた生糸の束を綛(かせ 208㌘)といい、24の綛を束ねて1括(かつ 約5㌔)と

して出荷します。